イズモホール豊川のブログ

戦記の記録「後顧の憂い」

こんにちは

イズモホール豊川の井坂です。

今日は、2021年11月某日 イズモホール豊川に於いて K.S様のご葬儀をお手伝いさせていただいた際、会場へ展示した故人の作品をご紹介したいと思います。

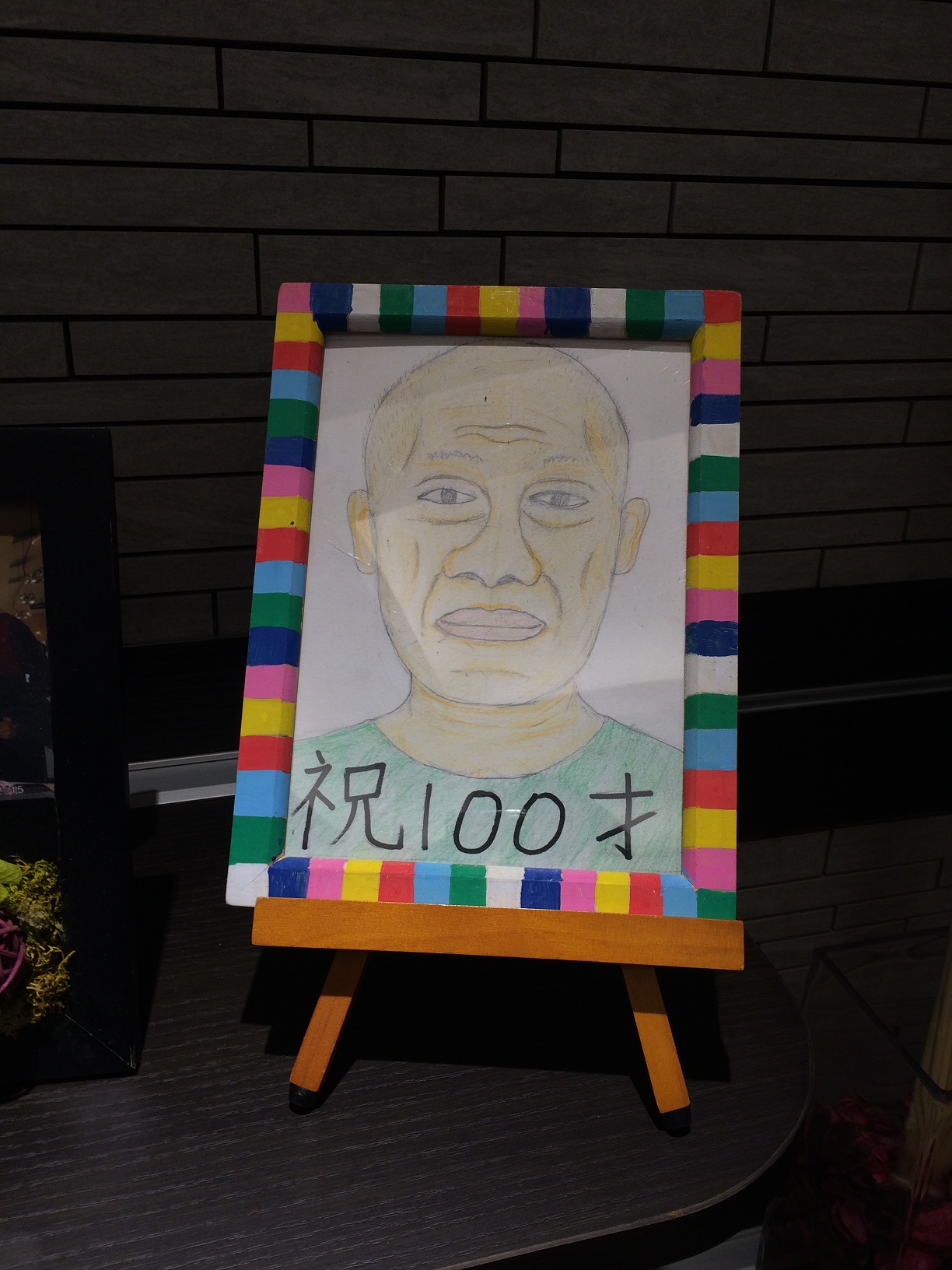

故人は満100歳の方です。

葬儀会場には、今回紹介する作品を数点

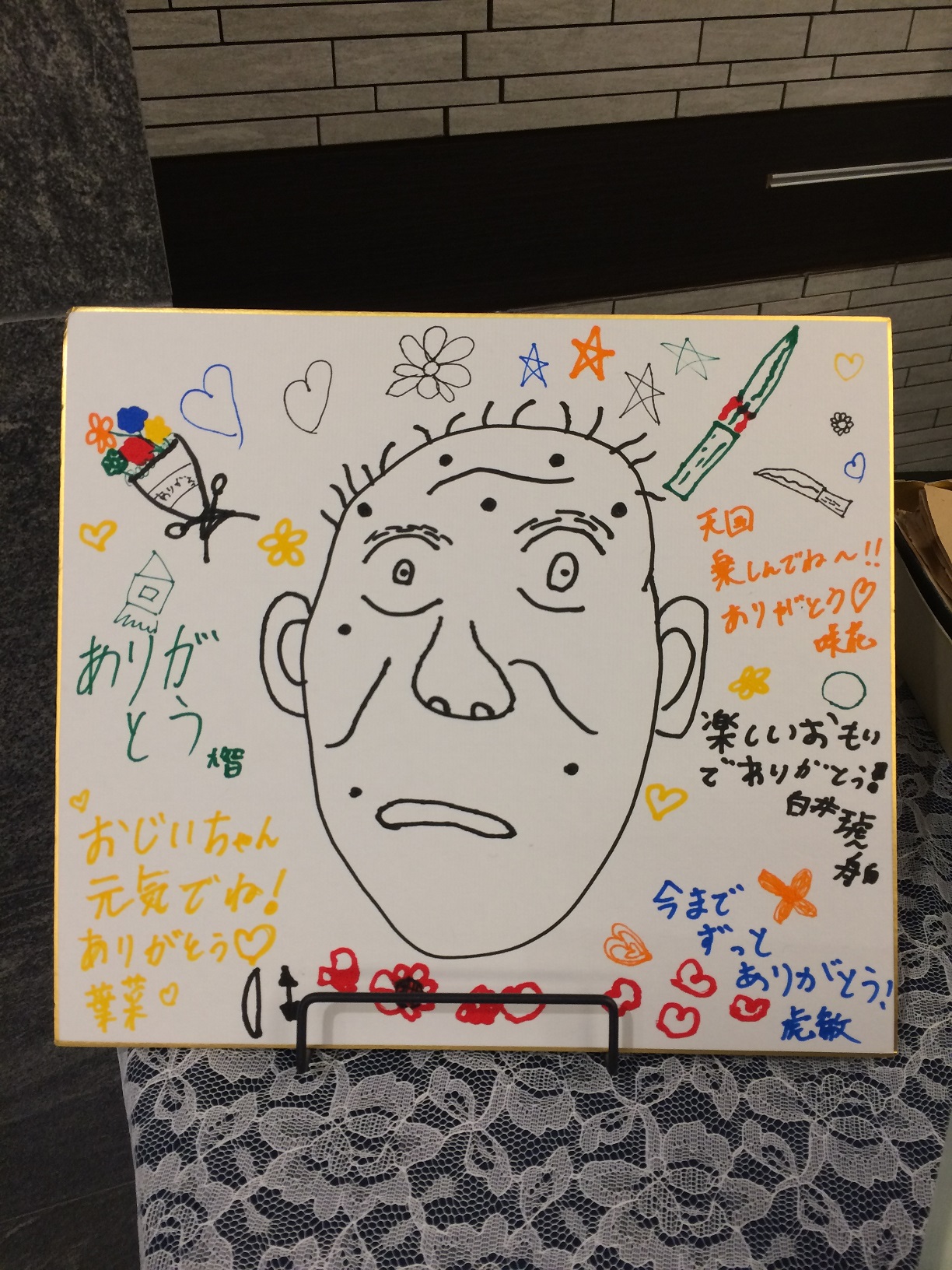

他にも100歳を祝う総理大臣から授与された銀杯、ひ孫様が描かれた故人の似顔絵、ご家族との写真、ご家族からの色紙の寄せ書きなどを展示させていただきました。

故人の作品というのは、90歳を過ぎた頃から描きはじめた“水彩画”です。

描いている内容は、22歳頃から行かれた戦争での経験を踏まえ“リアル”な戦場の現場を描いている作品になります。

風化していく戦争での悲劇を、後世にしっかりと伝え“繰り返してはならない”という強い思いから筆をとったようです。

作品の素晴らしさはもちろんの事、絵から伝わってくる“それぞれの思い”を感じ取っていただきたく、イズモホール豊川のSNSでの発信を申し出たところ、快く承諾いただき、今回のブログでの紹介に至りました。

【作品タイトル】

戦記の記録「後顧の憂い」(全15作品)

《インデックス》

1 出征

・昭和17年8月30日、新城市一鍬田麿詞戸神社において、私の出征の武運長久を祈念して、多くの親戚、知人、村人の方々とのお別れの様子を描いた。

まだこの時は、日本が米国に必ず勝利する事を信じて、送り出された。

・私の両親は、私たち兄弟5人を残して、すでにこの世を去っていた。その為、私はまだ幼い弟妹4人を『くれぐれもよろしくお願い申し上げます』と親戚にお願いし、後ろ髪を引かれる思いの中での出征だった。

・生きて帰れることなど、微塵も考えていなかった。

日本人として、お国のために死をもって尽くすものだと信じて疑わなかった。

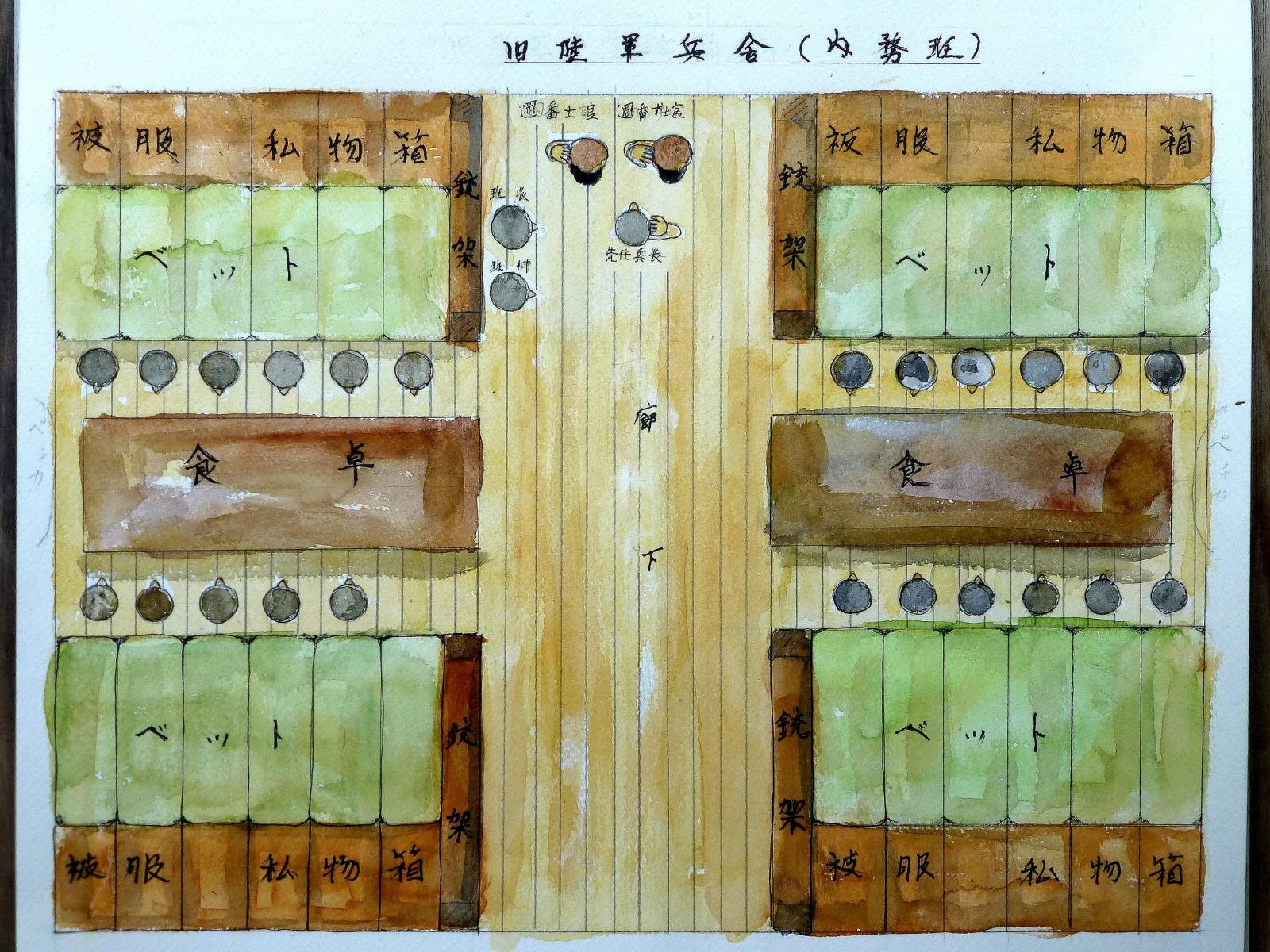

2 旧陸軍兵舎(内務班)...満州 ジャムス

・厳寒の満州では、すべてが凍りつくような世界だった。

夜の歩哨では、寒さと奇妙な動物たちの遠吠えや敵襲がないかと、目を光らせることで、心身ともにとても疲れた。

歩哨が終わるとほっとした。

3 兵舎内の部屋の様子

・兵舎内の様子を思い出して描いた。

陸軍というところは、何か事があると連帯責任ということで、無意味に軍靴で殴られた。

上官の命令には、絶対に服従しなければならなかった。

・脱走兵を出さない事や軍の規律を保つために、朝晩必ず点呼が行われた。

4 装備品の配置状況

・装備品は、いつもきちんと同じ位置に配置しなければならなかった。

個人の持ち物は、全てお国からの貸与品であった。

戦闘服、鉄かぶと、弾入れ、帯剣、ガスマスク、雑のう、飯盒、水筒、防寒靴、半長靴、営内靴、スリッパ

5 三八歩兵銃

・明治38年に制作されたもの。これが1番いいという事で余り改良もされずに使用していた。

この銃も、後にバシイ海峡の藻屑になった。

・休日には、必ず銃の手入れをした。

また、時には憩いとして腕相撲をすることもあった。

上級兵がいない時に、同年兵と腕相撲をすることがちょっとした娯楽で息抜きになった。

6 昭和19年7月29日(敵潜水艦の魚雷攻撃)

・バシイ海峡(台湾とフィリピンの中間地点)にて、私の乗っていた戦地に向かう輸送船が、敵潜水艦の魚雷攻撃を受け、大破し炎上した。

・見る見るうちに、船が傾いた。みんなが『海ゆかば』を歌い海に飛び込んだ。

・一晩初めに思い浮かんだのは、亡き母の顔だった。

『今から、母のところに行くのか』と思った。

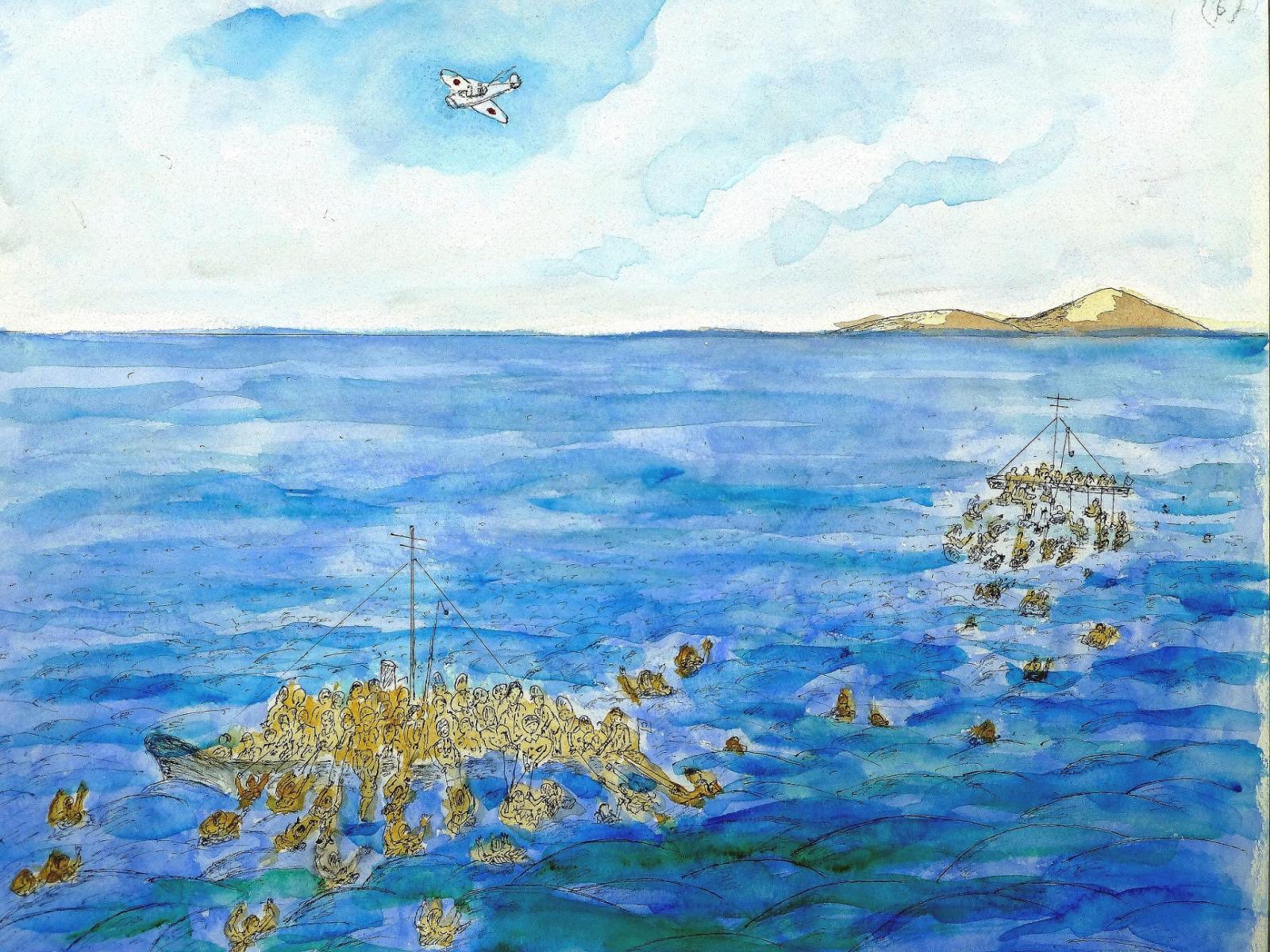

7 救助を待つ

・乗船していた『扶桑丸』から海に投げ出された5000人の兵士が、友軍の船の助けを待っていた。

この他にも、『吉野丸』『栄光丸』も沈められた。

・夜が明けてくると、救助の飛行機が飛んでくるのが見え、『ああ、これで助かる』と思った。

・運よく友軍の駆逐艦に流れ着いた者は、助けられた。船にたどり着けなかった漂流者は、そのまま流されてしまった。

・多くの人がたまって浮かんでいる所にいた人たちは救助されたが、人がまばらな個所には救助の手が届かなかった。

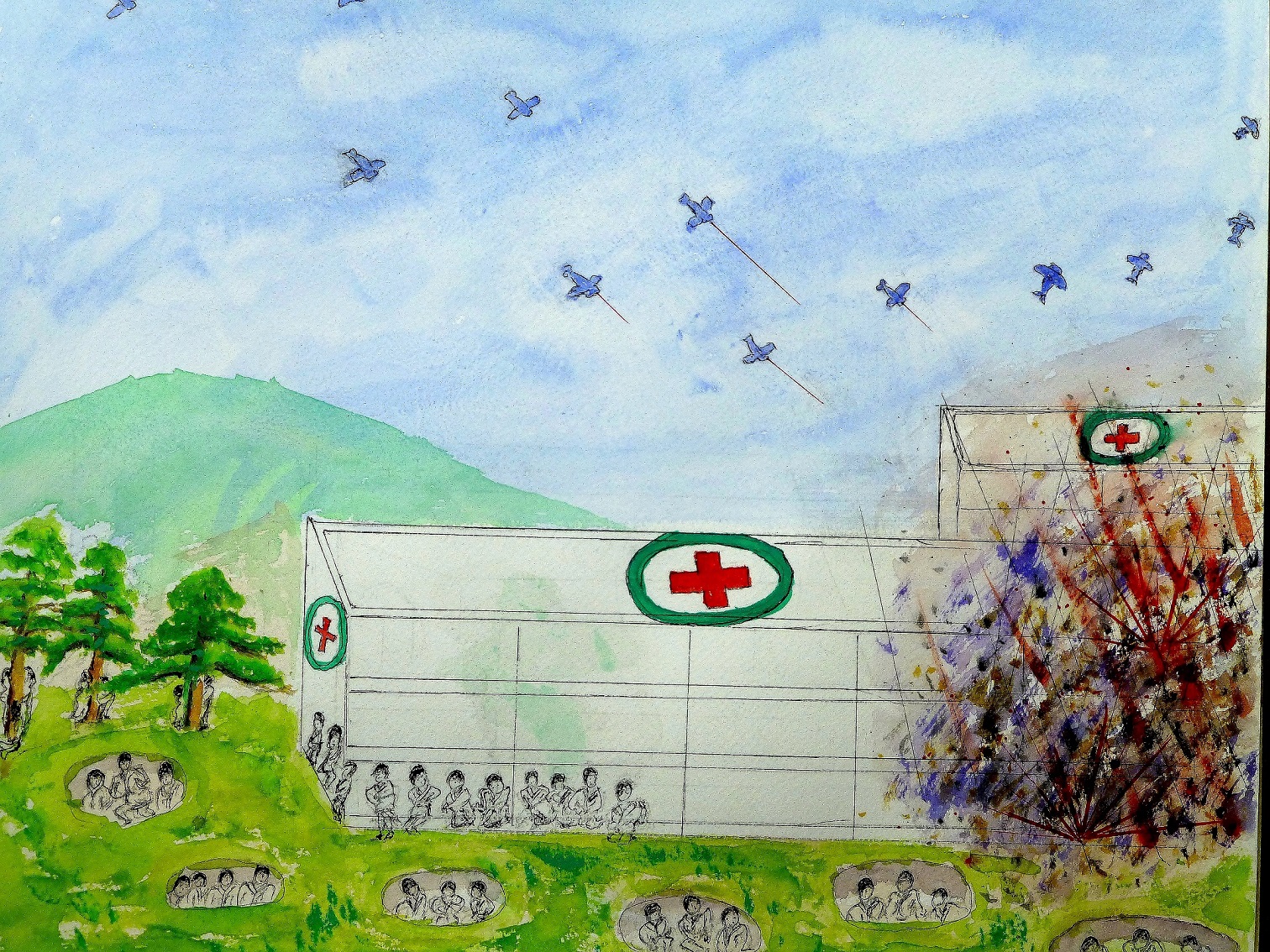

8 米軍戦闘機の病院へ攻撃

・私は救助されたが、パラチフスに罹患し、病院に入院した。

・1~2日過ぎたら、突然アメリカ海軍の艦載機の編隊が、突如赤十字マークの入った病医院を攻撃してきた。

・アメリカ軍の病院とアメリカ軍が掘った、たこつぼを日本軍が奪って使用していたので、そのたこつぼに、我々は慌てて逃げ込んだ。

・患者や看護婦は白い服を着ていたので、アメリカ軍からは丸見えであった。それでも、艦載機は機銃掃射し、多くの戦友が亡くなった。

・病院が破壊されてしまったので、近くの民家でしばらく宿を借りていた。

9 地雷除去の作業と地雷による爆死

・フィリピンのパナイ島にて、敵の上陸に備えて、海岸線に地雷を埋設した。しかし、敵は我々の島には上陸しなかった。隣の島に上陸したのである。ここも運命のようなものを感じた。

・海岸線に埋設した地雷が、島の住民にとっては、とても危険な物であり、地雷に触れ爆破し、死亡する事もあった。そこで、埋設した地雷を中隊長と一緒に除去に行った。

・また、飛行機の爆弾をフィリピン軍との境に仕掛けた。しかし、それを外しに行った友軍が引っかかってしまい、爆発して全員死亡してしまった。この時私は、たまたま水虫が悪化し、兵舎に残っていたので、命拾いをした。まったく『運』がよかった。

10 恐怖の中での地雷の除去作業

・アメリカ軍の上陸に備えて、海岸線に地雷を埋設した。

しかし、我々の島に上陸せず、サンホセという同じ地名の別の島に上陸をしたのだった。

・海岸線に埋設した地雷で、島の住民が地雷に触れて爆破し、死亡する事もあった。そこで埋設した地雷を中隊長と一緒に除去に行った。

・埋められた地雷は、どこに有るか見当もつかず、地雷検知器も無いので、板を持って恐る恐る探したが、とても怖かった。

・海を見ると水平線がどこまでも続き、地球が丸い事がはっきりとわかった。米軍の輸送船が遥か沖あいを通って行った。この海が、日本にまで続いているかと思うと、筏でも作って帰りたいと思った。

11 シュバロン川を越せ

・米軍は、イロイロに上陸したようだった。1週間後に連絡を取ると、『日本兵はパナイ島の山の中に引き上げよ』という転進命令が下っていた。

・『シュバロン川を越せ』という命令があったので、7月31日夜9時に、サンホセを出発した。

・別の部隊の隊員は足が弱く、落伍者もいた。また、我々は、最後尾を歩いていたため、敵が近づいている気配が感じられ、恐る恐る行軍した。

・真昼間に、山の上から敵の攻撃があった。私の部隊は、一応助かったが、食料も弾薬、荷物も全て失ってしまった。

・昼は山に隠れ、夜になると前進した。こんなことが一週間ほど続いた。

12 中隊全滅

・大休止をして、食事をとろうとしていた時だった。

我々5人はたまたま、左方向の山頂に分哨に出ていた。

・米軍は、我々の後をついてきていたようで、既に我々の部隊を包囲していた。

・攻撃が始まったが、山頂にいた我々5人はなすすべもなかった。

・音が止むのを待って見に行くと、部隊は全滅していた。悲鳴とうめき声が聞こえた。今でも耳に焼き付いている。本当に運よく生き残ったものだと思った。

13 P38戦闘機による放射攻撃

・兵のほとんどは、前面に出て行った。私は、分隊長として後方に残った。

・米軍のP38戦闘機の編隊が、遠くから来るのが見えたが、通り過ぎたのでほっとした。ところが、すぐに反転して、我々の背面から攻撃してきた。

・かぶっていた天幕が熱くなってきたので、はねのけてみたら、周りは火の海だった。

・分隊長と私は、火のないところへ転げ落ちたが、天幕をかぶっていなかった兵は、全員焼け死んでしまった。

・P38戦闘機は、4機編隊だったので、代わる代わる攻撃してきた。20ミリ機銃の威力で、山が掘り起こされて、土がむき出しになった。

14 昭和20年9月捕虜収容所にて

(レイテ島 タクロバン収容所)

・朝鮮戦争が始まったため、米軍はレイテ島に飛行場を造る計画を立てていた。

・レイテ島に一番初めに造って、それを拠点にフィリピン各地に造るような計画があった。

・私たちは、海岸の飛行場を造らされたのだが、滑走路を造るのには、たくさんの鉄板を運ばなければならなかった。

・海岸を見ると、たくさんの飛行機の残骸が浜に打ち上げられていた。みんな日本の飛行機だった。

・海の中には、海軍の船や輸送船のマストだけが海の上に立っていた。

15 捕虜収容所の缶詰の山

・タクロバンは、海軍の食料・弾薬の補給所だった。

そのため、食料が山のように保管されていた。

私たち捕虜は、このおびただしい数の物資の量を見て、これでは戦争に負けるのは当然だとつくづく思った。

・空腹に耐えかねて、缶詰を盗んだ。しかしすぐに盗んだことが見つかってしまった。その処罰として服を脱がされ、どぶの中を這いまわされた。

・米軍の黒人兵士に、カバのようだと囃し立てられ笑われた。我々は歯を食いしばって、どぶの中から這い出した。

※作品の説明文は原文のままになります

【K.S様のご家族様へ】

イズモホール豊川のSNSへの紹介について、ご理解とご協力をいただきましてありがとうございました。